Les Grisons, canton alpin (2). La Rhætia ou comment prendre pied dans les Alpes

Aujourd'hui, dans les Alpes centrales, on fait un grand bond dans le passé entre découvertes archéologiques et géopolitique antique. Le tout avec passion :-)

Auteur de Les Alpes du Futur (disponible ici aux Editions inverse), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins. Mon CV est ici et mes offres de conférence et de conseil sont de ce côté-là :-)

Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr

Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit coeur. Cela fait toujours plaisir :)Bonjour à toutes et à tous :-)

Le début de l'année 2025 a été aussi chaotique et imprévisible que le début des années 2020, non ? Écrire a-t-il encore du sens quand des illettrés exercent le pouvoir ? Si on estime que les mots servent uniquement au pouvoir, sans doute, non écrire n’a plus de sens. En revanche, si on estime que chacun et chacune, dans le quotidien de son existence, méritent le meilleur, eh bien, oui, écrire sert à quelque chose.

C’est pourquoi il faut écrire, plus que jamais. L’écriture supporte une idée assez claire. Quand les analphabètes en colère prennent le pouvoir, la culture doit être défendue, plus que jamais car les mots précèdent, préparent et accompagnent l’action. Les mots rendent possibles les échanges et les débats, donc les collectifs.

À notre échelle, il faut garder des forces en réserve car le chemin de la démocratie a toujours été en pente. Pour le moment, une des réponses de sauvegarde consiste (en tout cas pour moi) à me retirer du bruit et de la fureur des actualités, de lire et d’écrire, et d’aider à ma façon. Vivre sur la faille n’est pas durable, encore moins constructif. Cela brûle des énergies qu’on ne peut investir au service des autres et de notre futur.

1/13. Au cours des dernières semaines, je ne suis donc pas resté inactif. Bien au contraire. Dûment composé, lu, relu, re-relu et re-re-relu, le deuxième volume des Alpes du Futur a pris le chemin des Aravis, du côté des Éditions Inverse. Au printemps, l’opus 2 rejoindra en impression son frère aîné (Les Alpes du futur, 2024). Ils auront tout loisir d’attendre leur cadet (l’opus 3) prévu pour 2026, et la trilogie aura trouvé son terme.

Au début du mois de janvier, Alessandro Tini, excellent journaliste de la Radio Svizzera Italiana, m’a fait l’honneur de publier une des belles discussions que nous avions eues en septembre dernier. C’était à Roveredo, dans les Grisons italiens, sur un coin de table de la salle communale. La journée de festivités venait de s’achever mais les drapeaux de la Suisse et des Grisons étaient encore solidement attachés.

En cliquant ci-dessous, vous aurez la joie d’une interview en italien :-)

2/13. À présent, je crois qu’on mérite d’inspirer et d’expirer tout regardant un paysage des Grisons : ça ne coûte rien, et cela fait du bien.

Là, devant nos yeux, on découvrira les trois plans classiques de Gilpin (le bâti, la forêt et la montagne enneigée) tandis que l’œil averti reconnaîtra le château médiéval de Tarasp dominant son village, au pied d’une des lignes de crêtes de la Basse-Engadine. Là-haut, à gauche, du côté du Piz S-chalembert, on a découvert en 2018 une empreinte d’un Plateosorus daté de 215 millions d’années environ.

Que d’histoire en un regard.

3/13. L’occasion semble parfaite pour continuer une série lancée le 13 janvier dernier : “Les Grisons, canton alpin”. J’avoue prendre beaucoup de plaisir à la rédiger, même si elle prend beaucoup de temps de recherches.

Le premier volet a été l’occasion d’une “Géographie générale d'un canton montagnard”. J’ai pris plaisir à suivre les cours d’eau et les vallées pour rendre compte de la conformation générale des lieux. Place à présent aux premiers temps des Grisons.

Aujourd’hui et au cours des articles suivants, je vais essayer de déterminer leurs lignes de force, les éléments saillants, les récurrences, mais aussi leurs originalités dont on peut tirer leçon. Ensemble, on va remonter le temps des Alpes.

4/13. Mais quand fixer la naissance des Grisons ? Si on tient à l’illusion des origines, on peut dire 1524 (fondation de la République des III Ligues), événement confirmé en 1803 (création par Napoléon du “canton des Grisons”).

En vrai, je ne crois pas aux dates fondatrices. C’est un mythe qui appauvrit la compréhension de l’histoire. Certes parfois des batailles sont décisives, mais sont-elles aussi décisives que les appareils de production qui rendent possibles la victoire ou conditionnent la défaite ? En somme, quand on commence à se poser des questions en histoire, les dates précises perdent progressivement de leur intérêt. Il ne faut pas confondre les bornes avec les chemins qu’elles jalonnent.

Dit autrement, les États ne sortent pas du sol comme des champignons après la pluie. D’ailleurs, même les champignons qui semblent si spontanés disposent d’un système complexe de ramifications souterraines. Sans aller jusqu’à la géologie des Grisons (sujet d’ailleurs intéressant), on va se concentrer sur les sociétés humaines en prise avec le milieu montagnard des Grisons.

Continuons donc sur ce chemin.

5/13. Pour avoir le pied sûr, je vais m'appuyer sur l’Atlas historique de la Suisse, l'Atlante storico dei Grigioni1 et les excellents articles en ligne du Dictionnaire historique de la Suisse, notamment les 79 pages de l’article collectif intitulé sobrement “Grisons”. Une merveille traduite en français, en allemand, en italien et en romanche2.

Commençons en douceur, avec cette belle vue de Coire, chef-lieu des Grisons.

6/13. Dans la très longue durée, autrement dit au-delà de l'histoire, donc dans la Préhistoire, il faut rappeler que l'essentiel des Alpes était sous la glace. Vers -8000 (donc à la fin du Paléolithique), nos 150 vallées grisonnes étaient travaillées par des glaciers hauts de plusieurs centaines de mètres.

De fait, on dispose de très peu de vestiges paléolithiques, hormis quelques campements de chasseurs (comme celui de Coire-Marsöl).

Au Néolithique, c'est-à-dire vers -5000, on détecte des présences humaines en altitude en Engadine du côté de Zernez (1500 m) mais aussi dans le val d’Avers (2000 m). Enfin, au cours des Âges du Bronze puis du Fer (de -2200 à -800), les humains commencent à occuper de plus en plus largement la surface actuelle de nos Grisons, en particulier les hautes vallées.

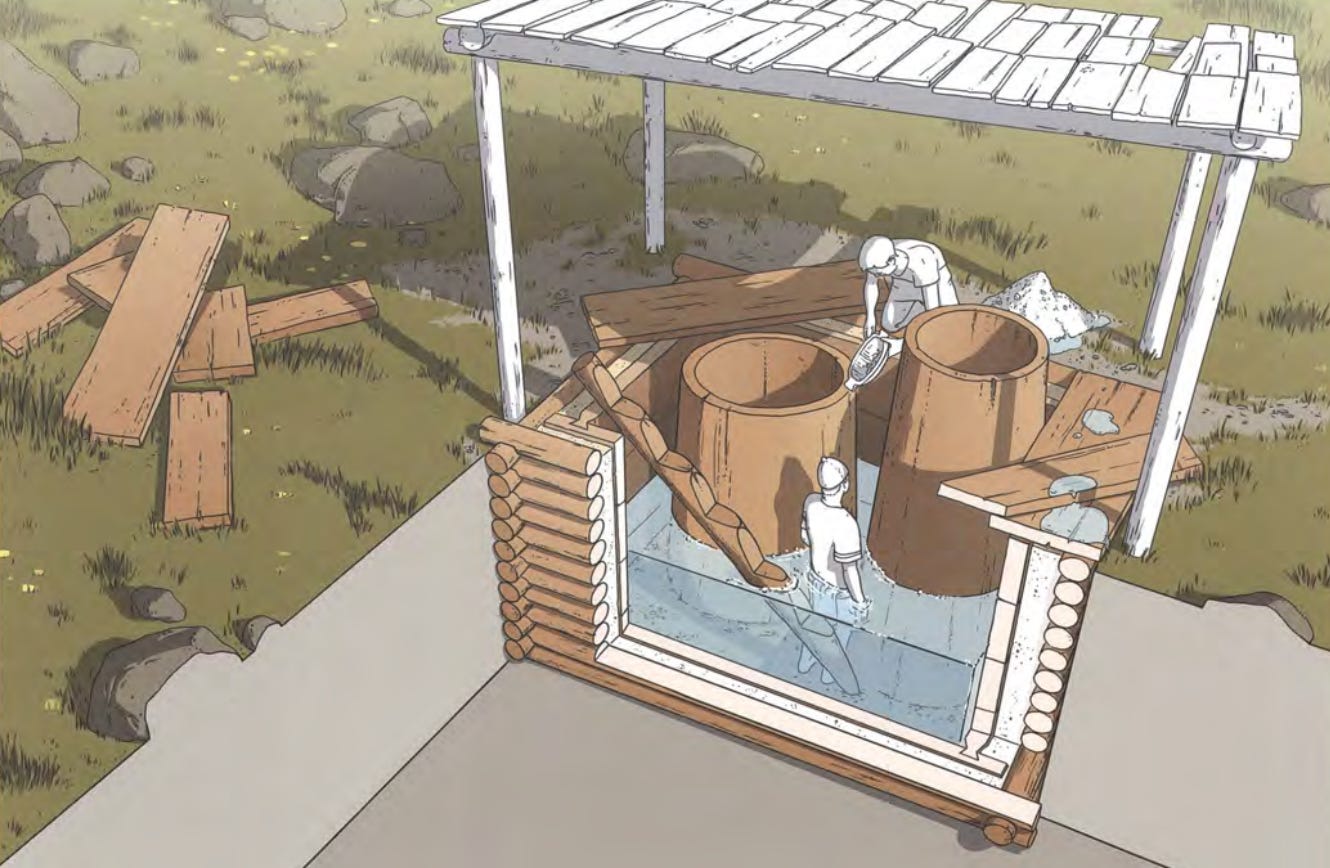

7/13. Cette civilisation intra-alpine fixe ses habitations sur des sites dominants, parfois, à proximité de filons métalliques à exploiter. Un bel exemple de cette époque, c'est la découverte à Saint-Moritz d'un « système de captation des eaux de source en bois de mélèze »3. Nous sommes à 1770 mètres d’altitude.

Deux immenses troncs de mélèze ont été évidés puis mis sur pied, sans doute pour prendre les bénéfices des eaux. Au fond, les archéologues ont trouvé ce qui ressemble à une offrande à une divinité des sources : des épées et des poignards. La beauté de la chose est que le bois se date précisément. Nous voici en présence d’un captage réalisé vers 1411-1410 avant notre ère4.

Pour les plus curieux d’entre vous, il existe un bel ouvrage collectif sur le sujet : St. Moritz, Mauritiusquelle. Il retrace finement les découvertes, les interprétations et les reconstitutions.

8/13. Les archéologues des hautes-terres préhistoriques des Grisons nous offrent un cadre riche, des sites remarquables et des interprétations fines. Cependant, l’écriture faisant évidemment défaut, une immense partie du passé préhistorique nous a échappé à jamais.

Il faut attendre l’époque immédiatement pré-romaine pour commencer à en savoir un petit peu plus sur les populations qui vivent dans les Alpes centrales et les aménagent. C’est là que se déploie l’histoire des Rhètes, un peuple mal connu qui occupe largement l’espace que nous étudions et qui, sans doute, se mélangea à un peuplement celte.

9/13. Dans l’Antiquité, la présence des Rhètes est détectable jusqu’au Trentin et Tyrol actuels. Les avis divergent entre les spécialistes au sujet de ce peuple. En tout cas, on sait que les Romains les soumirent lors de leur conquête des Alpes centrales en 15 avant notre ère.

À ce titre, je recommande “La Conquête des Alpes par Auguste”, un très beau reportage de la RTS (disponible sur Arte). Rares sont les reportages alpins (trop souvent faits par des non-montagnards et destinés aux peuples des villes) à ne pas en faire des caisses sur les “sommets abrupts”, les “vallées mystérieuses” et le “dernier berger de moutons”.

Le réalisateur Florian Beier s’est intéressé à deux sites absolument remarquables de l’Oberhalbstein (Surses en romanche). Son travail est de la meilleure des qualités. On apprend qu’à Crap Ses, les archéologues ont mis à jour un champ de bataille jonché de projectiles portant la marque de plusieurs légions romaines. D’autre part, à Colm la Runga, on découvre un campement romain fixé à 2200 m.

Pour l’anecdote, certains des projectiles avaient même des petits mots gravés, et destinés aux adversaires. L’un d’eux disait, en substance : “Prends ça dans ta gueule” (en grec bien-sûr).

Je n’en dis pas plus : le reportage est magnifique.

10/13. Par la suite, les vainqueurs romains baptiseront les Alpes centrales du nom de Rhætia (ou Rætia) et la constitueront en province romaine. Ses lieux-forts seront Coire et Bregenz, Innsbruck et Windisch. Le nom de Rhaetia fera florès puisqu’il désignera en latin, jusqu’à l’époque moderne, ce qu’on appelle aujourd’hui les Grisons.

Aujourd’hui, la Rhétie garde une signification patrimoniale forte, disons symbolique. Par exemple, la compagnie de chemins de fer des Grisons fondée en 1889 porte le nom de Rhätische Bahn (Viafer Retica en romanche). On retrouve son sigle “RhB” sur ses fameuses voitures rouges. À bon droit, les Grisons peuvent être fier d’un réseau ferroviaire fonctionnel à plus de 2000 mètres d’altitude, quelque soit la saison.

11/13. Mais pourquoi les Romains se sont intéressés à cet espace alpin ?

Pour y répondre, faisons simple : le pouvoir romain peut se définir comme une « dromocratie », d’après le beau concept de Paul Virilio ; c’est-à-dire un pouvoir qui se pense, se défend et s’étend en s’appuyant sur un réseau dense et rapide de routes et de chemins (dromos en grec)5. Et donc de stations, de villes et de garnisons.

Autrement dit, le réseau routier romain avait pour fonction d’irriguer et d’innerver tout le tissu de l’Empire (villes et campagnes) mais aussi les légions aux frontières. C’est ici que les Alpes centrales, notamment la Rhætia, jouèrent un rôle clé : elles devaient connecter l’Italie romaine aux provinces “chaudes” de Germanie.

Pour atteindre la Germanie (et la soumettre), il fallait franchir les Alpes centrales, un réseau très complexe de vallées, de versants et de cols. Imaginons ces cols comme des portes à maintenir ouvertes.

12/13. Dromocrates, les Romains ont enfoncé un grand nombre de portes alpines lors de la conquête de 16-7 avant notre ère, à commencer par les cols du Brenner (Tyrol) et le Grand-Saint-Bernard (Valais).

Nous pouvons situer notre province de Rhétie entre ces deux axes stratégiques Nord-Sud. Là, dans nos Grisons actuels, les Romains s’emparèrent des cols du San Bernardino, du Septimer et du Julier. Il faut leur ajouter la maîtrise des cols du Lukmanier, du Greina, du Splügen et de la Bernina.

C’est à ce moment que le territoire actuel des Grisons est “provincialisé” en Rhétie par Rome.

13/13. À ce jour, les archéologues ont porté leurs découvertes à 230 sites datant de l'époque romaine. Bien sûr, on connaît Coire/Chur/Coira, actuel chef-lieu des Grisons qui, à l'époque romaine, s'appelait Curia Rhaetorum.

Là, à Coire, et comment souvent dans les Alpes (pensons à Bourg-Saint-Maurice, Aoste, Martigny, etc.), les Romains ont installé une solide garnison, à la jonction de plusieurs routes stratégiques et au débouché de plusieurs cols (ici, le Splügen et le Septimer) et ce, sur un cours d’eau d’importance (le Rhin).

À la fin de l’Empire romain, Coire devint chef-lieu de province. Au cours des siècles suivants, elle sera appelé à jouer un rôle-clé dans les Alpes centrales… et ce, jusqu’à nos jours.

Mais n’allons pas trop vite :-)

Aujourd’hui, j’ai pris le temps d’ouvrir le livre d’histoire des Grisons, pour trois raisons au moins :

tout d’abord, écrire sans avoir à disserter sur le monde actuel est un plaisir sans fin.

ensuite, ce monde devient d’ailleurs moins étrange si on connaît son histoire.

enfin, si nos Alpes sont des merveilles esthétiques, il faut toujours rappeler qu’elles ont été façonnées durablement par des centaines de générations d’êtres humains.

Il faut donc les connaître. C’est pourquoi, on a parlé Paléolithique, glaciation et Néolithique, Âges du Fer et du Bronze, découvertes préhistoriques, peuple rhétique et géopolitique antique. On a vu aussi les Romains franchir les cols, engager là-haut des combats et finalement déboucher au cœur des Alpes centrales.

On a parlé archéologie comme je l’ai rarement fait, et cela a été un plaisir pour moi de musarder dans ce champ de recherches. Chemin faisant, on a pris un bon bol d’air… de quoi avoir goût de continuer prochainement notre série “Les Grisons, canton alpin”.

En attendant, portez-vous bien.

Séverin Duc.

Auteur de Les Alpes du Futur (disponible ici aux Editions inverse), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins. Mon CV est ici et mes offres de conférence et de conseil sont de ce côté-là. J'y explique mon parcours.

Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr

Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit coeur. Cela fait toujours plaisir :)Marco Zanoli et François Walter, Atlas historique de la Suisse, Alphil, 2021 ; Atlante storico dei Grigioni (1524-2024), Armando Dadò Editore, 2024.

“Grisons”, Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne (désormais DHS) : les auteurs de ce long (mais excellent) article sont Peter Bollier, Martin Bundi, Adolf Collenberg, Philip von Cranach, Silvo Färber, Max Hilfiker, Florian Hitz, Georg Jäger, Reinhold Kaiser, Stefanie Martin-Kilcher Werner Mayer, Marc Antoni Nay, Ulrich Pfister, Jürg Rageth et Jürg Simonett.

Jürgh Rageth, “Grisons/Âges du Bronze et du Fer”, DHS.

Jürgh Rageth, “Saint Moritz/Préhistoire”, DHS : “Le bois, bien conservé, portait encore de nombreuses traces d'outil. L'un des tuyaux contenait plusieurs objets en bronze, notamment deux épées à poignée pleine, un fragment de lame d'épée, une lame de poignard et une épingle de parure. Datant du Bronze moyen (env. XVe-XIVe s. av. J.-C.) et surtout du début du Bronze final (env. XIIIe-XIIe s. av. J.-C.), ils avaient été soigneusement placés dans les tubes de bois, sans doute à titre d'offrandes votives pour une divinité des sources. De récentes investigations dendrochronologiques ont montré que le captage a été réalisé selon toute vraisemblance en 1466 av. J.-C.”.

Paul Virilio, Vitesse et Politique. Essai de dromologie, Paris, Galilée, 1977.