Élections 2026 (2). Prise d'appui sur les contraintes et circulation des richesses

Aujourd'hui, on parle de l'ardente nécessité qui s'impose aux Alpes : prendre en main son avenir. On n'épuise pas le sujet mais on le défriche et on propose des solutions.

⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).

⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.

⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.

⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr1/18. On ne passe pas de la société du mulet à celle du 4x4 sans conséquence morale. Décompte fait du confort (qui le nierait ?), il y a quand même une perte sèche : en s’affranchissant des contraintes de la montagne, on a perdu cette forme d’énergie créatrice propre aux milieux contraints.

Le ventre est moins vide, on a moins faim, on perd le goût de l’effort physique et de la transformation intellectuelle. Puis, entre puissance délivrée par le moteur et ivresse des pentes facilement abolies, on finit par croire qu’on peut aussi s’affranchir des données climatiques, donc des limites planétaires.

Alors, on repousse toujours et encore les grandes décisions. En d’autres termes, on tourne le dos au temps des pionniers.

2/18. Si la “mentalité de la rente” pose souci, la “mentalité de la marge” en pose un autre. C’est la croyance que le monde nous échappe, que tout se passe ailleurs et que “ici”, eh bien, plus grand chose n’est possible.

L’argument est compréhensible, notamment pour des raisons de mobilité, mais, dans un monde des affaires hyper connecté, il existe des leviers de richesse qu’on n’actionne pas assez, à commencer par le travail en réseau, de lieu en lieu, de vallée en vallée. En temps de crise, l’isolationnisme est un luxe qu’on ne peut se permettre.

3/18. Je propose de dépasser le clivage rente/marge (anciennement gagnant/perdant) au profit de la notion "prospérité en milieu contraint”. Dans mon article précédent (“Ces Alpes auxquelles nous tenons tant”), mon idée assumée était la suivante :

“Au contraire de la mentalité rentière qui ruine le collectif de certaines communes alpines, la marge de manœuvre réduite représente un formidable levier de prospérité et de fierté collective, donc de durée”1.

Je postulais que nos sociétés alpines devaient accepter de s’appuyer rationnellement sur le dérèglement climatique (donc sur des personnes qualifiées, des connaissances fines et des solutions concrètes face à la montagne qui change) pour retrouver une capacité d’action véritable et éviter la peur qui tétanise et divise.

4/18. Commençons donc par dire que les communautés d’habitants et les appareils de production qui tiendront la distance seront ceux qui auront intégré toutes les données du changement climatique.

Le “comme avant” voire le déni sont des luxes de boomer.

Pour retrouver une capacité d'action face aux contraintes climatiques, les communautés de montagne devront allouer une partie de leurs capitaux de la manière la plus diversifiée possible. Cela passera par le réinvestissement d’une partie de la rente touristique dans des secteurs non touristiques.

5/18. En ce sens, les luges d’été et les piscines rénovées ne seront jamais les colonnes vertébrales des stations comme l’ont été les remontées mécaniques. Infrastructures aux gains marginaux, voire déficitaires, elles ne remplaceront pas la poule aux oeufs d’or hivernale.

Il faut donc aller plus loin, creuser la question. On doit changer de regard sur nos structures de production touristiques, notamment hivernales : de fin en soi, elles doivent redevenir des moyens, des leviers qui favorise le futur.

Par conséquent, la question de l’allocation du capital par les communes touristiques doit être la préoccupation première des listes prétendant à l’élection en mars 2026.

6/18. Comment faire ? À partir d’une quote-part de la rente touristique à déterminer, il s’agira de constituer un fond (communal ou inter-communal) qui alimentera des investissements vers le tissu économique des vallées et des villes dynamiques des Alpes.

Ah bon ? Oui, moyennant des véhicules d’investissement orientés vers des entreprises sélectionnées de manière rigoureuse, on transformera la rente en levier de diversification car… le pipeline est en réalité une boucle vertueuse. De l’argent remontera aussi en station par le biais de dividendes et de retours sur investissement.

Pourquoi tout cela ? On tuilera habilement le passage d’une économie de rente à une économie d’investissement tout en renforçant les structures économiques de sa région. Ce faisant, on évitera la malédiction classique des pays exportateurs de matières-premières : l’effondrement socio-économique quand la rente se tarit.

7/18. Au contraire, une économie régionale diversifiée nourrira toujours ses enfants de la manière la plus digne possible, aussi bien financièrement qu’intellectuellement.

Reste à former les équipes capables de s’entourer des personnes à même de planifier cette politique pionnière. C’est l’enjeu des élections 2026. En tout cas, cette nouvelle histoire alpine mériterait une série d’articles et des travaux approfondis.

Ce qui est certain, c’est que cette histoire va s’écrire, c’est inéluctable. Il s’agira simplement de savoir qui aura le courage d’être pionnier pour ne pas écouter le “ce n’est pas possible” des rentiers qui “pomperont jusqu’au bout”.

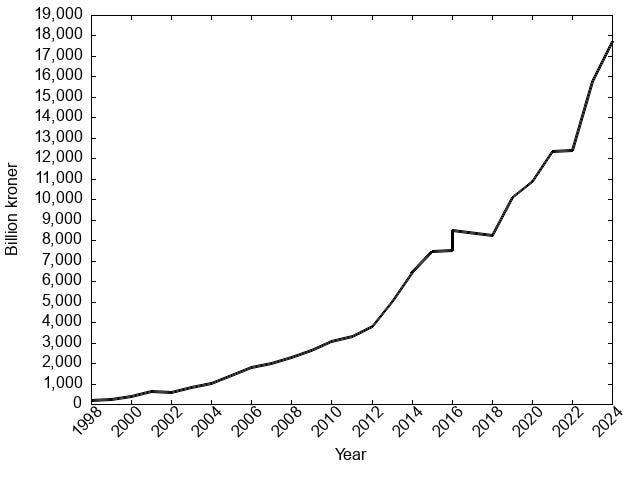

8/18. Par exemple, depuis 40 ans, les Norvégiens réinvestissent une partie de leurs profits pétroliers dans un fonds souverain qui finance en retour la politique d’investissement du pays et son État social.

Sommes-nous plus bêtes qu’eux ?

Aujourd’hui, le Petroleum Fund pèse plus de 1,3 trillion de dollars, soit 1300 milliards de dollars répartis entre des milliers d’entreprises cotées ou non en bourse.

Tandis qu’ils prennent leurs dividendes, nous, dans les Alpes, nous commençons à payer la facture de 40 ans d’inaction. Si rien n’est fait, inversez la courbe et vous aurez celle des Alpes à venir.

9/18. Ce modèle norvégien doit être une inspiration salvatrice et un passage obligé pour les stations qui ont encore une rente à investir. Charge aux populations d’élire la bonne liste.

Mais que peuvent faire les communes dont la rente est déjà en voie de tarissement ou, plus nettement, celles qui n’en ont jamais eu ? Que peuvent-elles faire devant les grands défis présents et à venir ?

Ce sont des des questions d’importance. Essayons de produire quelques points d’accroche.

10/18. Commençons par l’agriculture. Là, toute de go, il faut rappeler que la carte-postale touristique s’appuie, pour large partie, sur le travail de bonification des terres mené par l'agriculture de montagne. Moins de paysans signifie moins de paysages ouverts en moyenne montagne, moins d’alpage en haute montagne, moins de chemins et de captations d’eau entretenus.

En bref, sans paysan, éleveur ni berger, vous avez une montagne humanisée en déprise. Certains en rêvent, pas moi. Fondement de la robustesse alpine de longue durée, l’agriculture est la gardienne des pentes et des traditions, pour ne pas dire de son esthétique.

Elle est notre ligne de vie.

11/18. Sa force résidera toujours plus dans sa capacité à produire de la différence par la qualité, à l'image de son beurre et de son fromage, de ses fruits et de ses vins. Cependant, l’agriculture a besoin de politiques publiques courageuses au profit des coopératives.

Rappelons que c’est une impasse mortelle que de chercher à produire la plus grande quantité de fromage possible car la quantité est un piège qui profite aux grandes stabulations de la plaine, donc aux grands groupes impersonnels. Plus dramatique encore, la quête de la quantité brisent les reins des animaux et des éleveurs.

12/18. Si nos Alpes paysannes valent mieux que cela, la complainte du paysan n’est pas non plus durable. Qui est lucide a compris que les échelons supérieurs ne sont totalement protecteurs. Il faut en tirer toutes les conséquences : les agriculteurs eux-mêmes ont une carte à jouer.

Ici, leurs réseaux sont leur force.

13/18. Comment faire ? Soit, si ce n’est pas déjà fait, constituer des coopératives et des GAEC et si c’est déjà le cas, faire comme les stations de montagne ambitieuses : constituer des fonds de diversification et imaginer des pipelines d’investissement dans autre chose que de l’agriculture, ou alors au-delà de son périmètre géographique.

Dans le sens inverse, les coopératives devront être capables d’attirer, comme actionnaires minoritaires, des investissements de stations de montagne ou d’industrie valléenne. Naturellement, cela suppose de recruter des professionnels qualifiés capables de structurer, déployer et piloter une telle stratégie de diversification.

14/18. Outre le tourisme et l’agriculture, l’industrie locale de pointe devra être une des principales forces émettrices et destinatrices des politiques de diversification sectorielle.

Cela sera d’autant plus facile que les Alpes françaises abritent un nombre significatif d'établissements industriels et de salariés, comme en témoignent les 22 792 établissements et 140 450 salariés2.

Par son inscription active dans des réseaux régionaux, nationaux et mondiaux, l’industrie alpine dispose de personnes capables de penser l’investissement de manière extrêmement fine. Cela en fait un atout majeur de la stratégie de prospérité des vallées autant qu’un secteur-clé d’une “politique des versants”, entre innovation, agriculture et tourisme.

15/18. Enfin, avec plus de 4 millions d'habitants (une demi-Suisse !), les Alpes françaises doivent se poser la question de leur habitabilité/vivabilité à l'année. Les enjeux de logement, de services publics (de soin et de mobilité) et d'emplois locaux non saisonniers sont fondamentaux.

En quelques mots, le renouvellement des générations et l'attractivité des territoires pour les populations permanentes sont des éléments structurants des Alpes.

16/18. Les territoires alpins français ont besoin d'attirer des familles, des talents et des entrepreneurs pour garantir leur dynamisme (et leurs entrées fiscales). Les modes de vie, de loisir et de prospérité sont en pleine transformation, et la montagne doit devenir un lieu de vie désirable pour tous, et pas seulement pour les touristes de passage.

Pour défendre l’âme des lieux, une attention particulière à la culture semble indispensable. À ce titre, le programme TransiT qui unit la Commune de Bard (Vallée d’Aoste) et les mairies mauriennaises d’Avrieux et d’Aussois déploient une réflexion culturelle brillantes au profit de la modernisation de leurs forts alpins.

17/18. Entre conseils municipaux hardis et ceux enkystés dans le “comme avant”, le risque est de voir advenir un archipel alpin composé de lieux qui auront réussi à s'adapter et d'autres qui se seront auto-momifiés.

Les territoires les plus solidaires tiendront le mieux la distance. Ils trouveront des ressources inattendues pour imaginer une vie dans une montagne moins contrôlable, mais pas forcément inhabitable et dénuée de prospérité.

18/18. Dans les Alpes (comme ailleurs), ce sera le temps des cœurs forts, des esprits courageux, des décisions difficiles. Ce sera aussi le temps des joies, de l’entraide et des découvertes.

Concrètement, ce sera le temps de la mise en réseau et de l’allocation nouvelle des capitaux, au profit d’une meilleure répartition, donc plus profitable et plus pérenne.

En bref, le temps est venu d’une véritable politique de la pente.

Après avoir dit tout cela, il faut se poser deux questions : “Ça sert à quoi de voter ?” et “Pourquoi pas se présenter ?”. J’en envie de dire que les réponses deviennent aisées si elles s’arriment à une logique collective.

La courbe à prendre en 2026 n’est pas une rupture mais une vision à nouveau frais de la capacité d’action de nos montagnes.

Alors que nous sommes les générations les plus riches, les mieux nourries et les plus calmes géopolitiquement de toute l’histoire de l’arc alpin, soyons à la hauteur des efforts de nos ancêtres. Sauf à renoncer petitement en acceptant de perdre le contrôle sur notre avenir.

De manière pratique, la fois prochaine, on posera nettement la question du “Pourquoi faut-il y aller en mars 2026 ?”, et on essaiera de déployer un faisceau de réponses.

En attendant, portez-vous bien.

Séverin Duc

⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).

⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.

⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.

⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frCe contenu est publié sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Vous êtes libre de partager ce contenu, à condition de citer son auteur et la source, de ne pas le modifier et ne pas l’utiliser à des fins commerciales. © Séverin Duc — Back/Future — 2026.

Séverin Duc, “Élections 2026 (1/3). Ces Alpes auxquelles nous tenons tant”, Back/Future. L’Histoire est notre alliée, § 12/15.

“L'industrie dans le Massif des Alpes”, Plateforme d'informations

économiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, 2023.

Merci beaucoup 😊

L'exemple norvégien est intéressant mais difficilement transposable... Le pétrole est une manne, temporaire. Donc ils peuvent prévoir l'avenir.

Le Qatar fait la même chose avec le gaz....