Élections 2026 (1). Ces Alpes auxquelles nous tenons tant

Quand les temps changent et que les élections approchent, on doit en rendre compte, établir un diagnostic et proposer des solutions. C'est l'objet de ma nouvelle série.

⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).

⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.

⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.

⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frEn mars 2026, les citoyens et les citoyennes des 35 000 communes de France se rendront dans leur bureau de vote pour élire leur conseil municipal. Parmi eux, les Alpins et les Alpines, montagnards ou non.

Parce que l’enjeu est de taille, cette nouvelle série “Élections 2026” propose tout d’abord d’analyser les défis systémiques auxquels les Alpes sont confrontés. Dans un deuxième et troisième temps, nous aborderons le type d’Alpes qu’on désire voir advenir et les projets qu’une liste municipale pourrait porter ou qu’un électeur serait en droit d’attendre.

Par conséquent, avant de plonger dans le récif corallien des 101 propositions, il me semble indispensable de prendre un peu de hauteur, de faire crochet par l’histoire et, comme de coutume, de faire un détour par les Alpes suisses.

1/15. En 2026, les 1900 conseils communaux des six départements alpins seront renouvelés, concernant plus de 4 millions d’habitants1. Pour étalonner l’enjeu, rappelons que 1,8 million de Suisses se répartissent dans 800 communes de montagne2.

En somme, les Alpes françaises pèsent deux Alpes suisses environ, mais la répartition des pouvoirs n’est pas la même : fiscalement, une commune suisse pèse beaucoup plus qu’une commune française. C’est que, historiquement, la politique suisse s’est toujours faite du bas vers le haut, depuis l’autonomie des communautés locales (les bourgeoisies) jusqu’aux assemblées cantonales (Landsgemeinde).

Il faut attendre 1848 pour que les cantons soient chapeautés par un État central (la Confédération helvétique), laquelle a surtout fonction de garantir le cadre légal décentralisé, en particulier le principe de subsidiarité.

2/15. En France, par tradition centralisatrice héritée de la Révolution et de l’Empire, les communes sont l’échelon de base d’un système très hiérarchisé, produit par et pour l’État.

L’État central français capte l’essentiel des ressources fiscales : 85 % ! Les parts des communes françaises s’élèvent à 8 %, des départements à 5 % et des régions à seulement 2%.

Nous sommes à des années-lumières des communes et cantons suisses qui perçoivent respectivement 30 % et 40% (en moyenne) des recettes fiscales du pays.

3/15. Ces réalités différentes influencent profondément la capacité d’action des territoires alpins, leur autonomie et leur confiance. Cependant, qu’on soit suisse ou français, l’enjeu réside moins dans la quantité de capital à disposition que dans l’acuité de son allocation.

On connaît des communes richissimes dans les Alpes suisses dont on doute de la pertinence de l’allocation (faramineuse) de leurs capitaux. Inversement, concernant la France, il serait injuste réduire les communes à de simples chambres d’enregistrement des ordres venus d’en-haut.

Une marge de manœuvre existe bel et bien entre Léman et Méditerranée, encore faut-il l’exploiter à bon escient. C’est le rôle des élus… et des électeurs qui les choisissent.

4/15. Depuis les agglomérations de vallée aux villages perchés, en passant par la moyenne montagne, les communes françaises ont la chance, contrairement aux communes suisses, de bénéficier de la puissance protectrice de la Loi Montagne (1985) et de la mise en place du Plan d’Adaptation au Changement Climatique (2025)3.

À ce titre, les communes alpines doivent apprendre à tirer encore plus parti des structures de collaboration existantes. Travailler et innover ensemble, c’est peut-être une des plus grandes leçons d’adaptation imposées par la montagne. En tout cas, c’est une des données que j’ai portées devant le Commissariat du Massif des Alpes le 10 juillet dernier.

5/15. Plus encore, les équipes municipales mériteraient de développer, ad hoc, des réseaux efficaces d’entraide, de circulations d’expériences et d’innovation commune. C’est aux citoyens de faire émerger des listes municipales désireuses de le faire. Par contraste, les communautés divisées et refermées sur elles-mêmes seront les premières victimes des effets du dérèglement climatique ; là où d’autres se relèveront.

Ce qui est en jeu désormais en montagne, c’est la question du “jour d’après”4. À titre d’exemple, la gestion post-destruction du village de Blatten a été exemplaire en Lötschental, en prouvant que l’enjeu n’est pas tant d’éviter les catastrophes (elles ont et auront lieu) que de les anticiper puis de maximiser l’entraide.

Ce qui reste en suspend, c’est la reconstruction et l’accompagnement des syndromes post-traumatiques, lesquels sont proches, sans doute, d’une sortie de guerre.

6/15. Autant le dire tout de go, un conseil municipal élu à la mandature 2026-2032 devra gouverner une communauté alpine dans une période qui a toutes les chances de devenir historique. Le temps des ronds-points est révolu.

Comme jamais, nos modes de vie et de prospérité seront mis à l'épreuve, non par une catastrophe géopolitique comme la Seconde guerre mondiale, mais par un processus climatique dont la dynamique est, pour l’heure, hors-de-contrôle.

Sans parler de “blattenisation” pour l’ensemble de l’Arc alpin (ce serait faux), l’éreintement climatique est enclenché pour toutes les communautés alpines.

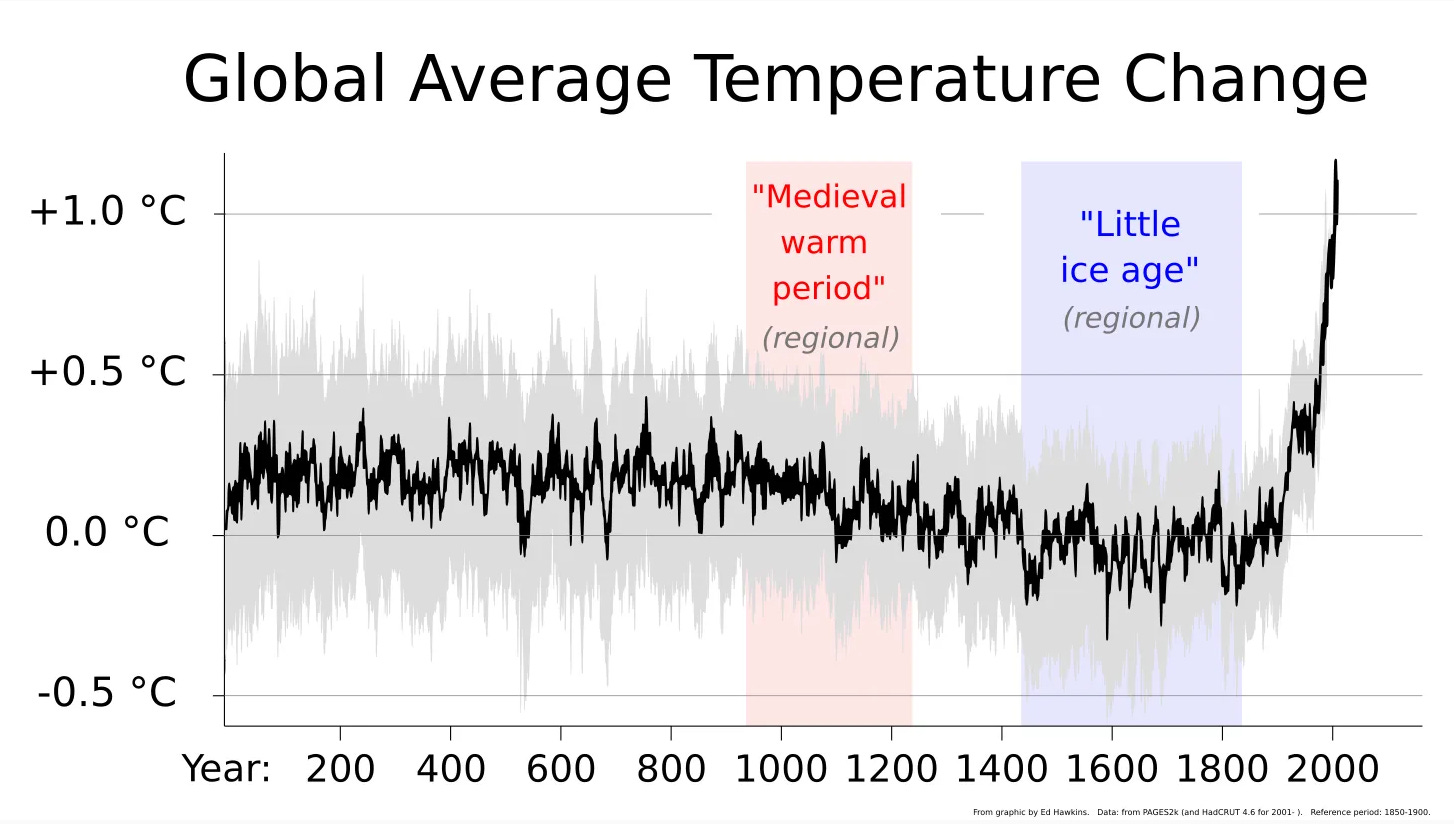

7/15. Bien-sûr, les Alpes ont déjà connu des changements climatiques, qu’il s’agisse de l’Optimum climatique(Xᵉ-XVᵉ siècles) et du Petit Âge Glaciaire (XVIᵉ-XVIIIᵉ siècles). Cependant, les changements actuels ne concernent plus une oscillation progressive (avant retour à la normale) mais bien une augmentation brutale des températures dont le ralentissement est loin d’être prévu.

Certains parlent même d’effondrement de notre “civilisation thermo-industrielle”5. Sans aller jusque là, disons a minima, que bien de nos certitudes et de nos points d’appui seront appelés à se dissoudre dans le grand chambardement en cours.

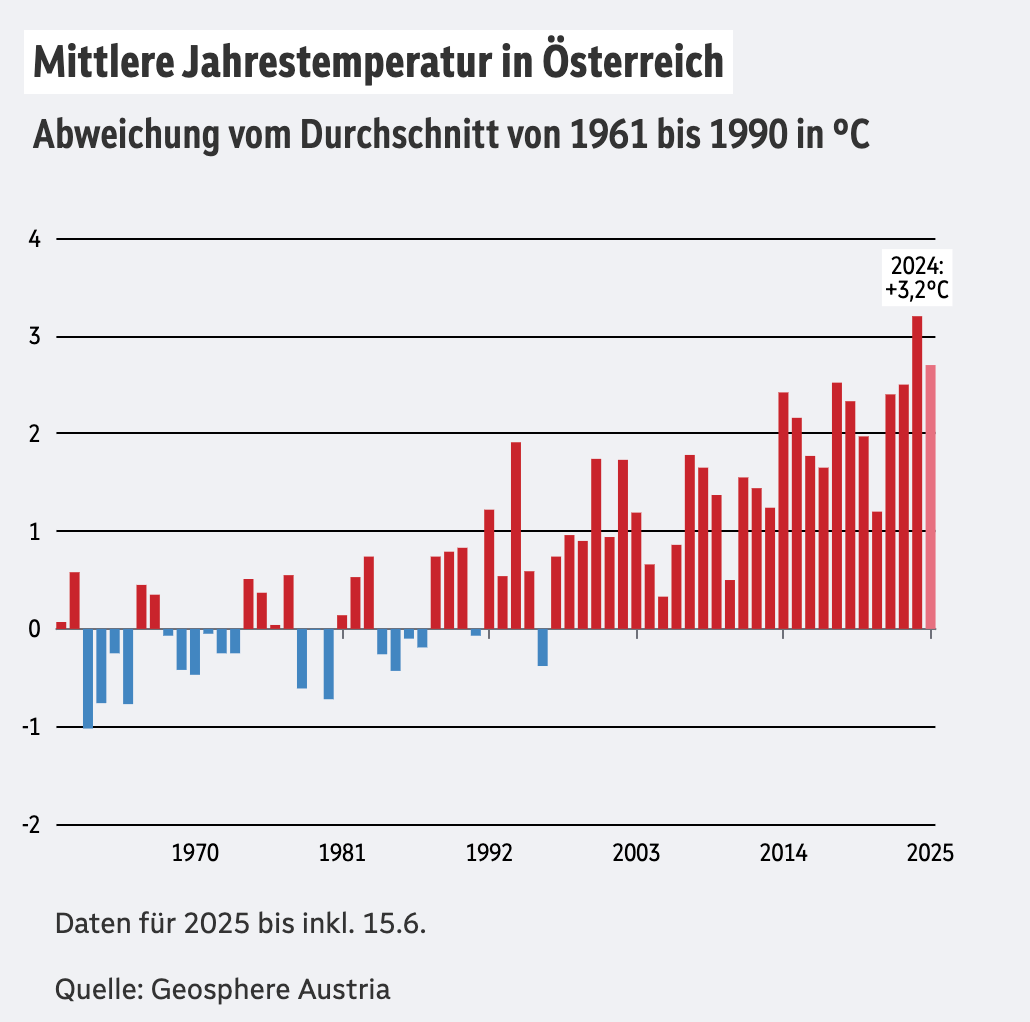

Pour en rendre compte, un graphique vaut mieux qu’un discours.

8/15. Face à l’emballement climatique, la facture de l’inaction commence à devenir prohibitive en certains lieux.

Située en première ligne du changement climatique, les communes alpines doivent remettre la main sur leur avenir collectif en élisant des conseils municipaux capables d’allouer le capital public de la manière la plus adaptée et la plus acceptée possible.

Au cours de la dernière mandature (2020-2026), on a constaté qu’au lieu de jouer aux échecs avec la complexité du monde, certains conseils municipaux ont placé l’avenir de leur communauté sur la table du casino. Vais-je trop loin ? Imaginez, chez nos voisins autrichiens, les températures moyennes ont déjà dépassé les +3°C. Rien n’indique que +4°C voire +5°C ne seront pas au détour des prochaines décennies.

Pour autant, tout est-il si sombre dans nos Alpes ?

9/15. Non, vraiment pas.

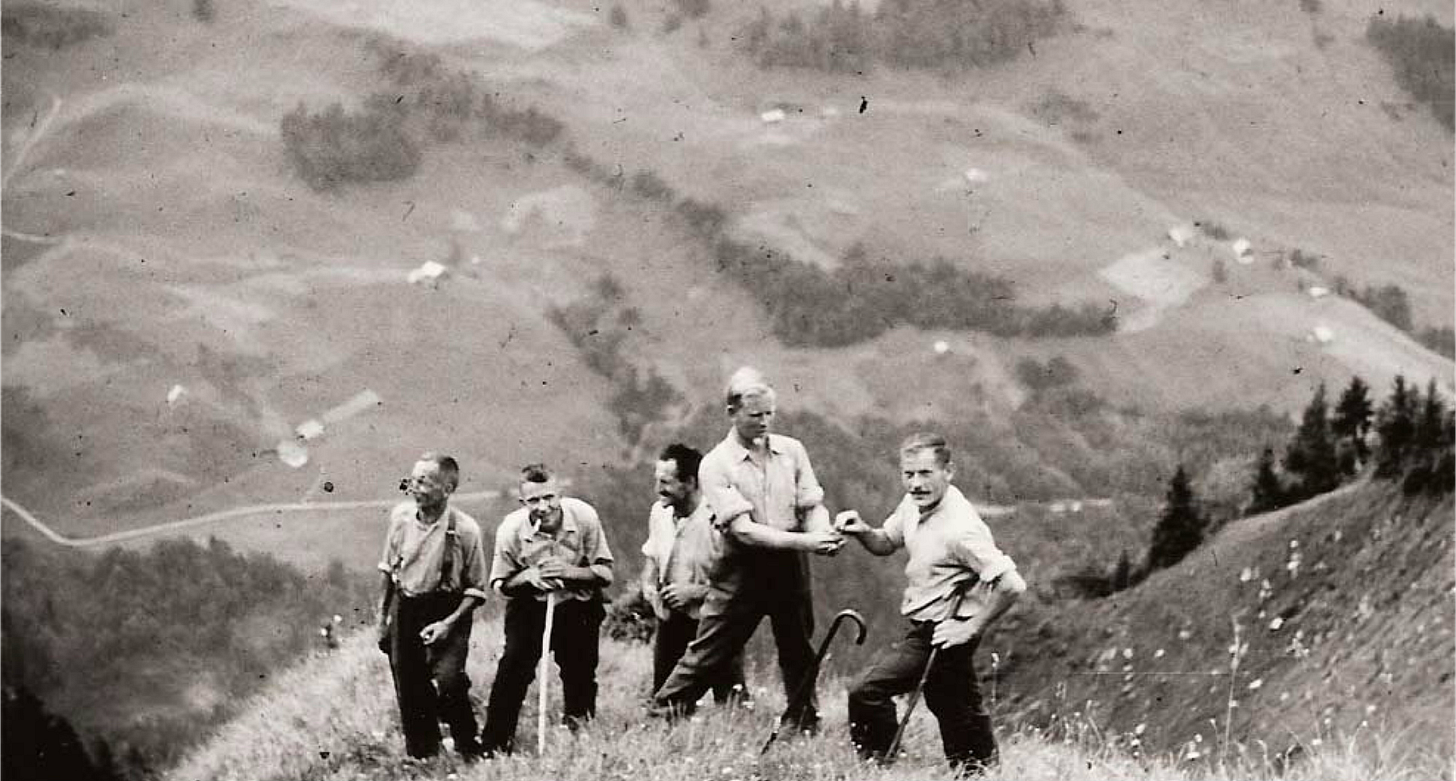

Les communautés alpines sont des entités vivantes, complexes et épaisses, modelées par leur histoire, leur mémoire et leurs rêves passés, présents et futurs.

Vivre en montagne, j’aime le dire, c’est entretenir un rapport très particulier à la pente et à l'effort, aux autres et à la nature. Dans une vie en trois dimensions, il faut tout l’attachement aux lieux et un émerveillement sans faille pour donner du sens à sa présence.

L’âme y est robuste.

10/15. Avec la culture de l’effort et de l’humilité, je vois là un socle éthique, voire spirituel, au lequel on devra s’arrimer… sauf à baisser les bras dans le “tout est foutu”.

Je ne crois pas que cette forme de sécession intérieure se généralisera, tant le cœur des montagnards, qu’il soit à gauche ou à droite, bat à l’unisson de son attachement à la montagne.

11/15. Notre posture de résistance s’enracinera dans un héritage profond (des 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 générations précédentes), traversées de joies et de peines, sans parler plus récemment des occupations, des exécutions et des villages brûlés par la Wehrmacht.

Pour tenir la très longue distance, il a fallu bâtir des communautés autour d’un savoir-être certain et de nombreux savoir-faire et ce, avec des moyens matériels limités.

12/15. En effet, contrairement à une idée reçue, l’innovation et la prospérité ne sont pas le fruit d'un environnement amène, encore moins de cet esprit de facilité méprisante qui caractérise les héritiers.

Au contraire de la mentalité rentière de rente qui ruine le collectif de certaines communes alpines, la marge de manœuvre réduite représente un formidable levier de prospérité et de fierté collective, donc de durée.

13/15. L'ingéniosité et l’ingéniérie alpines, à l'image des bisses et des consortages en Valais qu’on retrouve sous d’autres noms dans les Alpes françaises (biefs et GAEC), est l’exemple concret de cette capacité à "faire société" autour des contraintes livrées par l’environnement ; le tout saupoudré de cet esprit pionnier qui, de longue date, a fait la marque de distinction des montagnards.

La Haute-Maurienne en est un exemple historique : ses habitants ont constamment dû se réinventer, passant d'une économie agro-pastorale à des activités liées au franchissement des cols, puis à de nouveaux métiers avec le percement de tunnels et l'exploitation de l'hydroélectricité, sans jamais renier leur héritage dans un tourisme à tout crin.

14/15. Le futur des Alpes appelle à tisser une relation intelligente entre la fierté du passé et la confiance en l'avenir. Nous devons faire un “tuilage” entre des époques et des modes de pensée en apparence contradictoire.

Certaines croyances ont fait leur preuve au XXᵉ siècle mais elles voient leur juste remise en cause au vu de leurs limites actuelles ; d’autres idées-forces commencent à poindre et pourraient bien structurer les décennies à venir dans les Alpes.

15/15. Pour intégrer les urgences futures aux exigences du temps présent, il faudra faire confiance à la raison, à la connaissance et à la juste mesure autant qu’à la solidarité, au courage et à l’esprit pionnier.

Voilà le meilleur socle collectif, car cela commence à taper dur un peu partout, à La Bérarde (Isère), à Brienz et en Mesolcina (Grisons), en Val de Bagnes et en Lötschental (Valais) comme récemment à Gschnitz (Tyrol).

Les temps que nous traversons et vivrons s’insèrent dans la grande transformation économique du monde qui court depuis le XIXᵉ siècle. Est-ce la fin progressive de ce grand processus qu’on peut appeler la “modernisation carbonée” ?

Sans vouloir répondre à cette question, les territoires alpins sont passés d’une économie traditionnelle à un système puissamment raccordé aux grandes tendances mondiales, notamment climatiques. Il faudra en rendre compte et tirer les conclusions nécessaires.

Pour ce faire, la fois prochaine, nous dresserons l'inventaire des mutations à l'œuvre et nous nous focaliserons sur trois enjeux : le soin de la montagne et de ses habitants, la bonne gestion des biens communs et la prospérité en milieu contraint.

Cela fait, nous serons à même de structurer des propositions raisonnables mais ambitieuses face aux défis à venir. Ce sera l’objet du troisième article qui clôturera notre réflexion-cadre sur les élections municipales de 2026.

En attendant, portez-vous bien.

Séverin Duc

⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).

⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.

⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.

⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frCe contenu est publié sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Vous êtes libre de partager ce contenu, à condition de citer son auteur et la source, de ne pas le modifier et ne pas l’utiliser à des fins commerciales. © Séverin Duc — Back/Future — 2026.

En 2022, les 1950 communes présentes dans les Alpes françaises se localisaient de la manière suivante : 198 communes dans les Alpes-de-Haute-Provence, 162 dans les Hautes-Alpes, 163 dans les Alpes maritimes, 363 dans la Drôme, 512 en Isère, 273 en Savoie et 279 en Haute-Savoie (“Nombre de communes en France”, Wikipédia).

“Une nouvelle définition statistique des régions de montagne”, Office fédéral de la Statistique, 2019.

“Plan stratégique d’Adaptation au Changement Climatique (PACC) du massif alpin”, Préfecture de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 2025.

Avec de chers collègues historiens, j’ai consacré un dossier à ce thème croisant catastrophes, mutations des formes de gouvernance et réactions des sociétés face aux changements brutaux. David Chaunu, Séverin Duc et Antoine Sénéchal (dir.), « Le Jour d’Après ». Comment s’établit une nouvelle domination (1500-1800), Mélanges de l’École française de Rome (Italie et Méditerranée), 132-1, 2020.

Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), Éditions du Seuil, Paris, 2018.