L'Alpe comme culture commune (1). Cultiver silencieusement l'appartenance montagnarde

Cet article est une invitation à "couper le bruit" et à "prendre la tangente" en montagne. Une fois là-haut, on trouvera un replat, on préparera le café et on regardera le versant d'en face.

Auteur de Les Alpes du Futur (Editions inverse, 2024), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins. Mon CV est ici et mes offres de ce côté-là :-) Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr1/15. La fin de l’année s’approchant, ma dernière série d’articles sera consacrée à notre “culture commune” dans les Alpes. Ce sera l’occasion de partager les réflexions d’un idéaliste assumé, et d’empaqueter les derniers travaux qui mèneront à un deuxième volume des Alpes du futur.

C’est l’occasion pour moi de rappeler mon activité de conseil et de conférences dans les Alpes. Me considérant comme un historien de terrain, je suis heureux de mettre mes connaissances et mes réflexions au service des territoires et d’entreprises qui se remontent les manches.

2/15. Cet automne, j’ai eu le plaisir de sillonner les Alpes suisses et françaises pour parler, en français comme en italien, à des publics divers… mais toujours passionnés, amoureux de leur territoire et de la montagne. Cette magnétique alpine est d’une puissance assez rare. Sans doute, les marins l’éprouvent-ils aussi avec l’Océan.

En parlant de magnétique, on se retrouve dans le Vercors en fin de semaine pour le Festival international d’Autrans - Montagne, cinéma & culture :-)

3/15. Comme pour boucler la boucle, j’ai décidé de me demander ce qui faisait “culture commune” dans nos Alpes.

Réfléchir à notre “culture commune” dans les Alpes, c’est une façon de réfléchir à ce que nous sommes devenus depuis l’enclenchement de la modernisation motorisée des Alpes au XIXe siècle. J’aurais pu mettre “culture commune” au pluriel, mais ç’aurait été un artifice concédé au désir de tout parcelliser et de tout relativiser et, à la fin, de nous priver de capacité d’action collective.

Dans le même temps, pas de risque d’identitarisme replié dans cet article. Est montagnard celui qui connaît profondément son Alpe, aime sincèrement et prend soin de la montagne. Il y a eu trop de migrations dans et vers les Alpes pour prétendre à un “réduit alpin” autochtone et hermétique au monde.

4/15. Parler de “l’Alpe comme culture commune” dans un monde fragmenté n’est pas simple : il faut donc faire le pari d’une réflexion honnête et utile. Plutôt que de généraliser, j’essaie de voir comment mon expérience sensible peut nourrir une réflexion plus large sur les Alpes de demain.

Je ne le répéterai jamais assez : ne pas réfléchir aux Alpes de demain contient le risque que d’autres trouvent des réponses à notre place, et que ces réponses ne nous plaisent pas.

Commençons donc par la définition que j’apporte à “l’Alpe comme culture commune”. Je la conçois comme “un système d’imaginaires, de connaissances et de pratiques éprouvés à travers le temps qui donnent du sens à la vie en commun et qui, dans des montagnes toujours changeantes, permettent, malgré tout, de prendre des initiatives et de passer à l’action”.

5/15. J’écris pour tisser des liens et, en toute fin, à mon échelle, rendre le monde meilleur. Pourtant, l’être humain adore écrire pour ne rien dire, monologuer sans écouter l’autre, éructer pour ne pas avoir à assumer ses peurs, etc. Quant aux réseaux sociaux, cela ressemble à des radios pirates sur pilote automatique.

Quand les mots saturent nos rétines et nos oreilles, le grand vide du vacarme fait appel d’air. Un néant de sens nous happe et nous tourne en boucle sur nous-même.

Le monde de la montagne n’y échappe pas. Il faut en rendre compte… en commençant par décrire ce qui nous échappe.

6/15. C’était il y a deux ans de cela. A quelques kilomètres du chalet familial au-dessus de la Tarentaise, ma chère et tendre et moi-même nous baladions en suivant la courbe de niveau. Sans doute, bavardions-nous, comme à l’accoutumée. Au moment de rentrer dans cette grande combe qui m’est chère, comme de coutume, on s’est arrêté pour observer un peu.

Selon le moment de la journée, on le sait, les chamois sont ici ou là, enfin, surtout tout là-haut. À très bonne distance, voilà des mères avec leurs petits. Par déférence, nous les saluons à distance. En montagne, les humains totalement silencieux, ceux à l’affût, les chamois le savent, sont des prédateurs. Nous préférons donc signaler discrètement notre présence pour ne pas élever l’inquiétude.

7/15. Sur la gauche de la grande combe, une paroi est mal en point. Quelques jours auparavant, sous l’effet de la pluie, un pan immense s’est détaché, laissant place à un entonnoir minéral tout blanchi. Je me décide à aller voir le chaos.

Je marche à flanc de coteau. Au moment où je regarde vers le haut, un caillou gros comme une betterave se dirige vers moi. Le caillou rebondit quelques mètres au-dessus de moi. Alors qu’il va me percuter, je me couche sur la pente : le caillou me survole. À la verticale, au départ du caillou, il y avait aussi une chamoise. Le caillou n’est sans doute pas tombé tout seul.

Que s’est-il passé ? Il s’avère que, sans m’en rendre compte, j’étais en train de me rapprocher d’un groupe de chamois évoluant dans le chaos rocheux. La chance et la prescience, filles de l’expérience et de la connaissance, ont fait le reste.

8/15. Connaître la montagne, c’est bien-sûr un acte d’amour, c’est aussi une forme d’humilité qui passe par la connaissance. Connaître la montagne, c’est entretenir un rapport étroit avec la pente. C’est comprendre que la gravité fait vraiment loi.

Voilà la leçon des chamois donnée aux humains : le rapport entretenu avec la montagne repose sur une vulnérabilité assumée qu’on peut sublimer à travers une connaissance raffinée. C’est cela aussi la “montagne du milieu”.

9/15. Par contraste, une partie du malheur de notre monde vient de notre refus d’affronter le silence et la solitude. Il faut toujours faire du bruit et des choses (si possible avec un objet mécanisé). L’autre partie du malheur vient de ceux qui tirent profit de cette vulnérabilité en vendant des farandoles d’objets et d’activités.

Quand je parle de vacarme, je fais référence, en montagne, à la saturation des signes des mots, des panneaux, des affiches, des slogans publicitaires, des articles promotionnels, des arrêtés préfectoraux, des législations nationales, des directives européennes, des posts sur les réseaux sociaux, des réactions, des indignations, bref beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots.

10/15. Il faut toujours faire quelque chose. Même sur les télésièges, on en trouve qui allument des cigarettes.

Parfois quand on est “seul” en montagne, on fait un post pour dire qu’on s’est “reconnecté”. Or, le meilleur des post sur un réseau social est celui qu’on n’a pas fait. Le deuxième meilleur post est celui qui nous apprend quelque chose sur le monde de la montagne. Les autres relèvent d’une forme de promotion de soi. Je ne jette pas la pierre car parfois j’y succombe.

11/15. En montagne comme ailleurs, on éprouve les plus grandes difficultés à faire silence et à ne pas nourrir son égo ; on se met en scène, on se photographie et on “poste” ; on ne découvre plus, “on fait” un lieu (“Cet été, on a fait la Croatie”) ; on recherche l’action permanente et généralement, on paie pour profiter de la montagne comme “terrain de jeu”. Tout est chiffré et posté, mis dans la boîte.

Renseigner et contrôler son rapport en montagne, c’est entretenir l’absence de surprise. Il est plus que temps de sortir du tourbillon, et d’abdiquer le désir de contrôle.

12/15. Le mot “contrôle” tire son origine de l’Ancien français “contre-rolle”. Au Moyen âge, un “rolle” était une liste d’individus à rétribuer (des soldats, des serviteurs, des pensionnés du roi, etc). Aussi, “contre-roller” consistait à faire l’appel et vérifier les présents et les absents afin de les rémunérer ou non. En somme, “contrôler”, c’était vérifier par deux fois pour… “ne pas se faire avoir”.

Aujourd’hui, la recherche du contrôle de son temps et de la montagne, ne consiste-il pas à faire en sorte de “ne pas se faire avoir”. Mais à “se faire avoir” par qui ? Eh bien, j’ai envie de dire qu’on craint de se faire avoir par ses doutes, ses fragilités, ses peurs. En bref, l’accélération des temps, c’est aussi une peur de vivre vraiment, donc de se voir faible et côtoyer la mort.

13/15. À l’opposé du contrôle de soi, je propose la notion de confiance en la montagne. Plutôt que de se dépenser vainement à faire tenir son théâtre des ombres, il est plus vertueux (et plus économique) d’avoir foi en soi et en la montagne.

Avoir confiance en soi en montagne n’est pas un don du ciel. C’est heureux car il se cultive et peut être fructifié. La confiance en le silence (qui peut être partagé) repose sur la connaissance fine de soi, des autres et du milieu montagnard.

Il faut lire, lire, lire, éprouver, éprouver, éprouver, apprendre, apprendre, apprendre.

14/15. Les hautes-terres sont des mondes fascinants. Mises ensemble, elles forment une univers particulier, avec une histoire humaine pluri-millénaire nourrie d’un contact apprivoisé avec certaines espèces animales, un écosystème faunistique et floral plus ancien encore, et une géologie avoisinant les dizaines de millions d’années.

C’est un tout fonctionnel qui, mis au microscope, se décompose en milliers de particules.

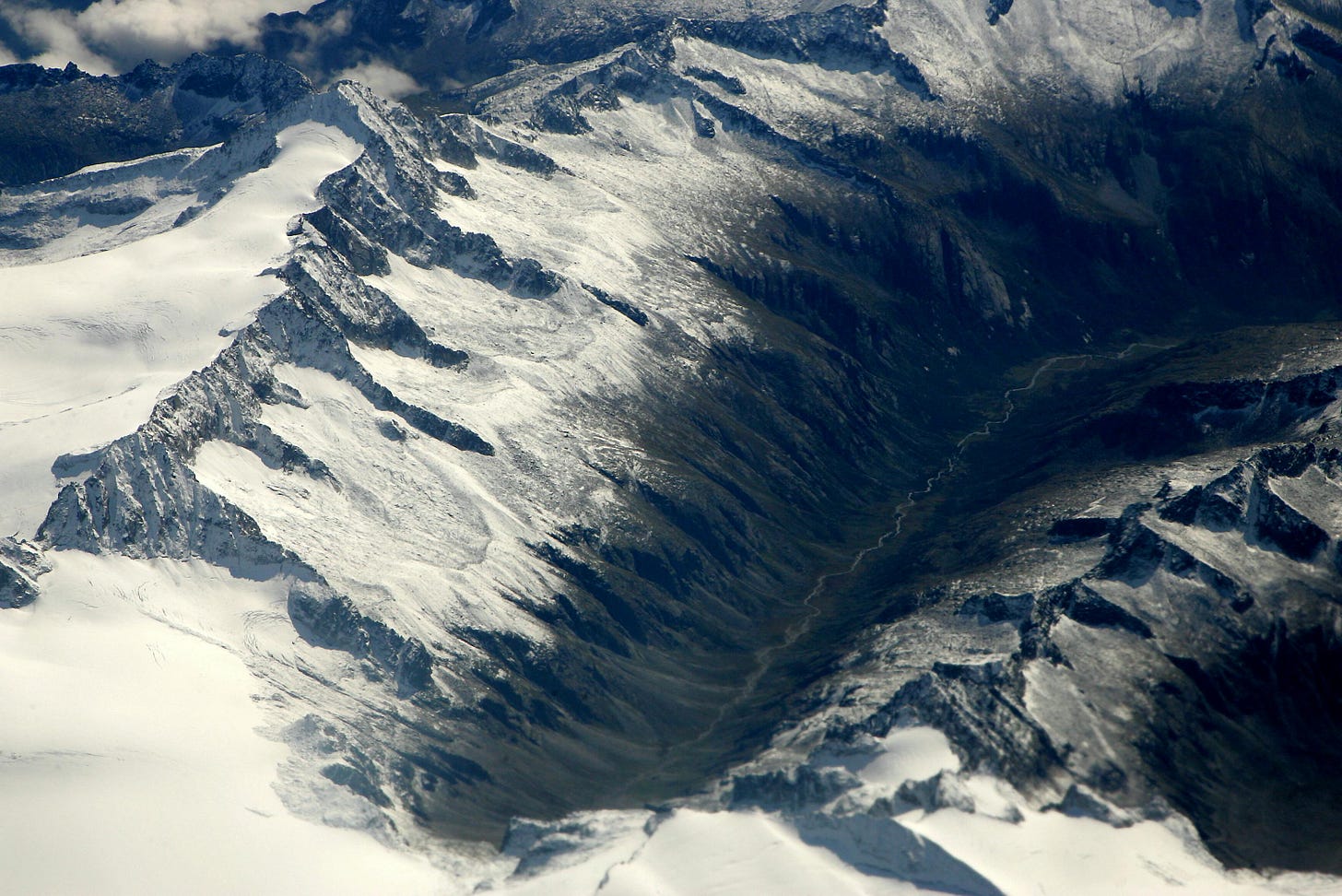

15/15. Savoir lire un paysage de montagne m’empêche de me sentir seul en montagne : conformation générale des lieux, roches râpées par les anciens glaciers, flancs calcaires délabrés par la pluie, le vent et le gel, prairies fleuries, forêts aménagées, prés dédiés à la fauche et au pâturage, villages groupés autour du clocher et placés à bonne distance du torrent imprévisible, pont qui relie les versants, hautes herbes rêches qui mouilleront les pieds, etc.

Parmi cent exemples, franchir une vallée secondaire, c’est parcourir l’œuvre patiente, séculaire voire millénaire d’un torrent de montagne. L’espace en montagne est une durée qui nous dépasse de très loin.

Sur cette photo, est-ce une vallée alpine ou 100 000 ans d’histoire ?

Quand on prétend faire sa place en montagne, et plus encore prendre la parole sur les Alpes, avoir et étoffer sa “bibliothèque de montagne” est indispensable, au sens propre comme au sens figuré. C’est à l’aune d’une connaissance cultivée que se déploiera un horizon de confiance et un pied sûr dans la pente.

Les meilleurs moments que j’ai passé en montagne ne sont ni une descente de ski ni une ascension particulière. Ils ne renvoient surtout pas à une émotion délivrée par une activité tarifée.

Les meilleurs moments ont été partagé avec une personne chère, au moment de prendre un café italien préparé sur le réchaud de gaz. Avec deux biscuits en main, et une bouteille d’eau fraîche, sur un rocher, au bord d’un ruisseau ou à flanc de coteau, on s’est trouvé un petit replat. On a papoté à bas bruit de la montagne ou du tourbillon du monde.

Parfois, on est même parvenu à se taire.

A bientôt,

Séverin

Savoyard, docteur en histoire et chercheur associé à Sorbonne Université, je suis conseiller et conférencier auprès d'entreprises, de territoires et d'associations à travers l'Arc alpin, en français, en italien et en anglais.

Auteur de Les Alpes du Futur" (Editions inverse, 2024), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins.

Mon CV est ici et mon offre de ce côté-là :-) Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr