"Les Équipes d’assaut". Idéal masculin et désir de conquête, d'après Annapurna. Premier 8000

Au XXe s., quelque chose d'étrange s'est joué en Europe, à la croisée de l’État-Nation, de la domination des hommes et de leurs désirs de conquête. En montagne, que reste-il de ces obsessions ?

Depuis quelques mois, je mène un travail patient de mises à jour, de questionnements et de connexions. Sans prétendre réinventer l’eau chaude, j’essaie de construire quelque chose d’original et d’utile, à la croisée de l’histoire et de la géographie, avec une pincée de philosophie et d’anthropologie (ça fait toujours classe - ou cuistre - de citer Nietzsche).

Ce que je propose aujourd’hui (les Alpes suisses reviennent la prochaine fois !), c’est de sortir une autre bobine de Super 8 et de remonter cette fois-ci celle d’Annapurna. Premier 8000. Moyennant sa projection, on va, d’une certaine façon, mettre à jour le passé dans notre présent.

Le script du jour, ce sont les mots de Maurice Herzog, l’auteur d’Annapurna, alpiniste, ministre des Sports (sous De Gaulle), ancien directeur du Tunnel du Mont-Blanc et maire de Chamonix.

Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur un de ces hommes qui a été central dans la fabrique de l’imaginaire de l’alpinisme et, plus généralement, d’un rapport de domination (masculine) de la montagne et de ses populations. Surannées, les propositions d’Herzog disent, hélas, encore un peu de notre relation aux pays d’en-haut.

Il s’agira d’en rendre compte.

1/10. Ouvrons donc Annapurna. Premier 8000. Ce livre exprime le point de vue de Maurice Herzog, chef de neuf alpinistes français qui, en 1950, réalisèrent la première ascension mondiale d’un sommet dépassant les 8000 mètres. Le contexte est important : nous sommes dix ans après l’humiliation de 1940.

Cet ouvrage est un formidable condensé d’imaginaires que sa traduction en 60 langues et sa vente à plus de 20 millions d’exemplaires, a véhiculé, renforcé et légitimé.

Pour le dire franchement, ce texte est tellement daté qu’il en devient intéressant ! Sans vraiment le porter devant le tribunal de nos valeurs, on essaiera quand même de le décoder. Cela fait, je le remiserai à sa juste place, à savoir la troisième rangée de ma bibliothèque.

En attendant, écoutons ce que Maurice a bien voulu nous dire.

2/10. La montagne aux montagnards ?

“Gaston Rébuffat [éminent compagnon de cordée] a une origine infamante pour un alpiniste et, qui plus est, un guide. Il est né au bord de la mer ! La Compagnie des Guides [de Chamonix] mettra de longues années à laver cette tâche.” [Maurice Herzog, Annapurna. Premier 8000, Paris, Arthaud, 1968, chap. 1 "Révolution de Palais" ; désormais simplement 'Herzog'].Lui-même né à Lyon et marié à Paris, Maurice commence fort. Gaston Rébuffat (que d’ailleurs je préfère et dont je parlerai un jour) a dû apprécier, tandis que les guides de Chamonix sortent peu reluisants de l’anecdote.

Dans les faits, l’histoire de l’alpinisme est un tissage permanent de relations entre alpins et non-alpins. Sans guide autochtone ni client étranger, l’alpinisme serait demeuré lettre-morte. C’est le cas depuis ses origines, de Saussure, le Genevois, aux bourgeois des bonnes villes de France, notamment les Parisiens et les Lyonnais, en passant par la farandole des Anglais.

C’est ce que nous dit la fresque chamoniarde ci-dessous. Elle nous dit autre chose : la haute-montagne semble, manifestement, le domaine du masculin.

3/10. La montagne, royaume du masculin ?

“La femme est toujours le principal danger pour l’alpiniste ! C’est une vérité première pour nous tous. [Marcel] Ichac [caméraman et photographe de l'expédition], pour son compte, a résolu le problème : il a épousé une alpiniste” [Herzog].Neuf membres d’une expédition : un chef et huit hommes. Cela ressemble à une peloton de marche. A lire Herzog, il y aurait dans l’alpinisme quelque chose comme une camaraderie masculine, une fraternité que la présence d’une femme ruinerait. A la limite, il faudrait que ladite femme soit alpiniste, comme dans le cas de la compagne d’Ichac.

L’entre-soi masculin teinté de rivalités contraste avec la réalité mixte des sociétés de montagne : en-haut, une femme a deux bras et deux jambes qu’il faut mettre à contribution. Seul un alpiniste (généralement de bonne famille) peut se permettre de reléguer son épouse dans la sphère domestique, à Paris ou à Lyon.

4/10. La montagne : la guerre et la mort ?

“Tout le personnel du Club Alpin Français est sur le pied de guerre.” [Herzog].En France, en 1950, l’ambiance masculine est montée sur ressort. Hormis l’expérience des Forces Françaises Libres (qu’Herzog a intégré en 1944), l’idéalité masculine française sort humiliée de la guerre. Les Indochinois et les Algériens vont d’ailleurs s’engouffrer rapidement dans la brèche. En France, tout concourt à bomber le torse. Cela dit, chez Herzog, il semblerait que sa guerre ne soit pas celle qu’on pense.

“L’Annapurna, pour chacun de nous, est un idéal accompli : dans notre jeunesse nous n’étions pas égarés dans des récits imaginaires ou dans les sanglants combats que les guerres modernes offrent en pâture à l’imagination des enfants. La montagne a été pour nous une arène naturelle, où, jouant aux frontières de la vie et de la mort, nous avons trouvé cette liberté qu’obscurément nous recherchions et dont nous avions besoin comme de pain.” [Herzog].La montagne, comme seuil entre la vie et la mort, met les sens de Herzog en émoi. Il est étonnant qu’il associe le voisinage avec la mort à un espace de liberté et… de vie, de très-grande-vie, si je puis dire. Cela appartient, sans doute, à sa propre histoire. Il y a là une articulation étrange, qu’on retrouve souvent, entre quête de liberté, imaginaire de conquête des montagnes et organisation militaire des expéditions.

5/10. La montagne, une expérience coloniale ?

"Les patients ne sont pas toujours très dociles car ils sont soumis à leurs impératifs religieux. Ils font la grimace lorsque Oudot [le médecin de l’expédition] les touche. Le plus difficile est d’examiner les femmes. Animées par un excessif sentiment de pudeur, elles ne consentent à aucun prix à être touchées ni surtout déshabillées.

Oudot est parvenu une fois à faire enlever les oripeaux d’une jeune Népalaise. Lorsqu’elle fut en partie dévêtue, Sarki qui l’assistait sortit discrètement de la tente. Quant à la jeune fille, elle ne consentit jamais à aller plus loin." [Herzog].Pour nous, en 2023, cette citation est évidemment très gênante car elle renvoie à l’emprise sur le corps de l’Autre, en particulier celui des femmes autochtones. Dans leur ensemble, les Népalais-es, hormis les chefs, ne sont guère digne de considération.

D’ailleurs, la notion de “docilité” (qu’évoque Herzog) est cruciale en contexte colonial. Le film Victoire sur l’Annapurna (1953) est du même calibre. Certains alpinistes portent même un casque colonial. Les 6 min 53 et 7 min 30 valent une réplique d’OSS 117, sauf qu’ici, ce n’est pas de l’humour.

C’était il y a 70 ans, et on a l’impression d’être radicalement étranger à cet imaginaire du mépris qui rapetisse moins sa cible qu’il n’abaisse son auteur.

6/10. Continuons notre lecture d’Annapurna. Premier 8000.

"Oudot a un énorme prestige. On vient de loin pour le voir. Il est devenu une sorte de demi-dieu. Nous admirons la touchante candeur de ces êtres qui, en toute confiance, mettent leur santé et parfois leur vie entre les mains d’un inconnu.” [Herzog].L’esprit de cette citation se retrouve dans le film de 1953, à 7 min 53 sec.

Tout fait écho à une culture qui dépasse largement le cas d’Herzog. Elle frappe partout, même à la porte de nos Alpes. Elle se veut goût pour les lignes de domination, entre l’homme et la femme, entre la civilisation et la sauvagerie, entre le savoir académique et les croyances populaires, entre la plaine et la montagne.

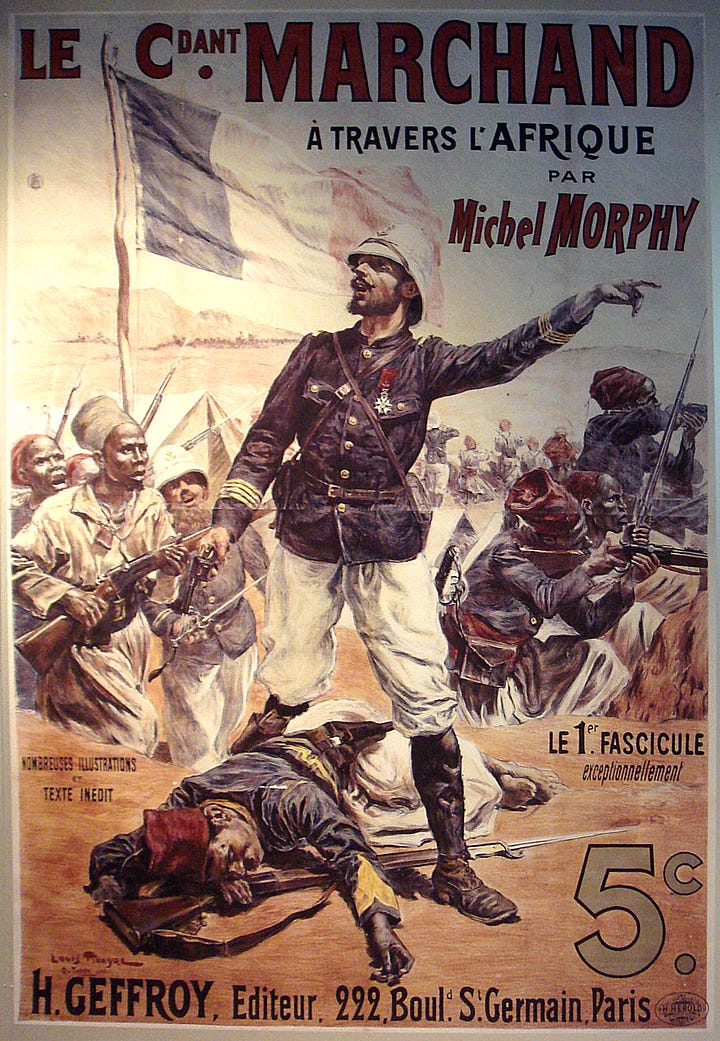

Expériences coloniales, expéditions himalayennes, où situer la différence iconographique ? Seul le piolet se substitue au revolver.

7/10. La montagne, royaume de Dieu ou domaine de l’égo ?

"La montagne nous a dispensé ses beautés que nous admirons comme des enfants naïfs et que nous respectons comme un moine l’idée divine."[Herzog].Herzog recycle un lieu commun vieux du XVIIIe siècle. J’en parle souvent, mais rappelons-le rapidement. Tout cela remonte à Rousseau et à ses comparses romantiques : la montagne, pure et blanche, serait le repaire du divin et donc de l’humilité humaine. A voir.

"Oui, il faut le dire : ils tentent la grande aventure avec une passion absolument désintéressée. Au départ, chacun sait que rien ne lui appartient, et qu’il ne doit rien attendre lors du retour. Un idéal très pur est le seul mobile de ces hommes." [Herzog].La veine de la “montagne sacrée et pure” et “loin des hommes” ouvre à deux sous-genres aussi récurrents que lassants : d’une part, la montagne comme lieu de ressourcement et, d’autre part, la montagne comme espace où l’on pourrait repousser les limites de la condition humaine tout en feignant l’humilité.

8/10. A présent, si vous le voulez bien, laissons Maurice de côté. Reprenons un peu de hauteur pour ensuite mettre cela en perspective avec la montagne d’aujourd’hui.

Reposant sur une marotte aussi vieille que le substrat gréco-romain, l’imaginaire de la montagne s’est mordu la langue à force de vouloir subordonner ladite Nature (animale et féminine, proie et conquête) au prétendu Homme (civilisé et masculin, chasseur et conquérant).

Avec la découverte des Alpes par le monde des villes au XIXe siècle, le rapport des humains à la montagne a renforcé (et théorisé !) l’imaginaire masculin de domination. Souvent militarisé, il identifiait les expéditions à des patrouilles, les ascensions à des victoires. Tout héros ayant besoin de tragédie, il fallait aussi un soupçon de romantisme, donc de danger.

9/10. Il y a quelque chose comme une “masculinité abusive” qui rôde autour de les écrits de Herzog. On a une position de pouvoir et on ne cesse de franchir la ligne invisible du respect et de la dignité de l’Autre, de son être, de son corps et de sa culture.

Nous ne répéterons jamais assez que le désir de conquérir la montagne (comme un pays ou une femme) rend pensable et possible son exploitation (comme une colonie ou une chose à soi).

10/10. Herzog nous dit aussi un peu de notre époque, notamment dans notre fascination pour le contrôle et, en toute fin, l’aménagement et l’exploitation de l’écosystème montagnard.

En certains lieux des Alpes, ces imaginaires possèdent encore une certaine volonté de puissance. Dans cette perspective, quelque chose comme un éco-féminisme alpin est indispensable (ça y est, Back/Future vient de perdre la frange conservatrice de son lectorat).

Blague à part, c’est en déposant le fardeau douteux de la domination que les hommes expérimenteront la liberté véritable. Quant aux femmes, j’aime bien le parcours exemplaire de Marion Poitevin, secouriste en montagne, qu’elle relate dans son récent Briser le plafond de glace.

La pensée humaine ressemble un peu à des travaux de terrassement. Parfois, il en émerge un élégant chalet ; d’autres fois, le langage produit une barre bétonnée.

A ce titre, même la pensée-bulldozer du bon vieux Maurice porte un discours sur la montagne. Pour imaginer un autre chemin, on se devait de l’écouter… pour mieux éviter l’impasse de nos nouveaux excès.

A pli tard, per in’autra avantura :-)

Back/Future. L’Histoire est notre Alliée !, c’est une newsletter intelligente et bien écrite, avec de belles images (disponible sur Substack). C’est aussi un podcast bien conduit, avec de chouettes musiques : Le Format K7 (disponible sur Substack, Spotify et Apple). On a même un orteil sur Instagram (pour le fun) !

Vous pouvez rejoindre l’aventure et la soutenir avec ferveur en cliquant ici !

Merci pour cette analyse passionnante !