Les beaux restes du vieux capitalisme

Innover dans les Alpes (1/4). Nous proposons de soulever le capot de l'innovation en montagne. On exposera les pièces d'un moteur fascinant, entre réussites, limites et espoirs.

En cliquant sur le “petit cœur” en tête de ce texte, vous donnez une petite impulsion supplémentaire à cette aventure qui me tient tant à cœur.

N’hésitez pas aussi à transférer ce mail à un-e ami-e, c'est toujours un plaisir de recevoir de belles images alpines (accompagnées de texte).Pièces fascinantes d’un monde en détresse, les Alpes suivent les hauts et les bas de nos doutes individuels et collectifs.

Pendant que certains questionnent l’héritage et l’horizon de notre “modèle économique” ; d’autres se disent “droits dans leurs bottes” ; enfin, comme souvent et quelque soit le sujet, une majorité flotte entre ces deux pôles.

La société humaine, quoi.

1/10. Première série de 2024, "Innover dans les Alpes" vous propose de soulever le capot de l’innovation et du développement technique en montagne. On y trouvera les pièces d'un moteur fascinant.

On croisera des imaginaires brillants, des croyances archaïques, des solutions importées naïvement, des adaptations réussies, des désastres sociaux et environnementaux, des rentiers à bout-de-souffle et de brillantes exportations de savoir-faire.

On essaiera enfin de dépasser les totems du “développement durable” et de la “diversification”. Là comme ailleurs, on proposera un oeil neuf sur des vieux problèmes.

2/10. Ce premier article propose une réflexion critique (subjective donc) sur notre rapport à la technique, l’investissement et à l’innovation dans les Alpes.

Pour imaginer des solutions ambitieuses mais faisables, un diagnostic sans concession est indispensable. A trop raboter cependant, on finit par ne plus rien avoir sous la main. Par conséquent, tout pensée critique doit s’arrêter au moment où elle paralyse le passage à l’action d’un individu ou d’un collectif.

Les fois prochaines, je pourrai faire la part-belle aux réussites technologiques locales et transfrontalières, aux savoir-faire d’excellence exportés… et exportables. J’irai aussi de mes idées, bref de mon point de vue.

3/10. Nos Alpes, donc !

Commençons par dire que les Alpes n’ont jamais été aussi peuplées, donc jamais aussi vivables et habitables. Ses 13 millions d’habitants se concentrent essentiellement dans les vallées, tandis que les hautes terres enregistrent généralement un déficit démographique chronique.

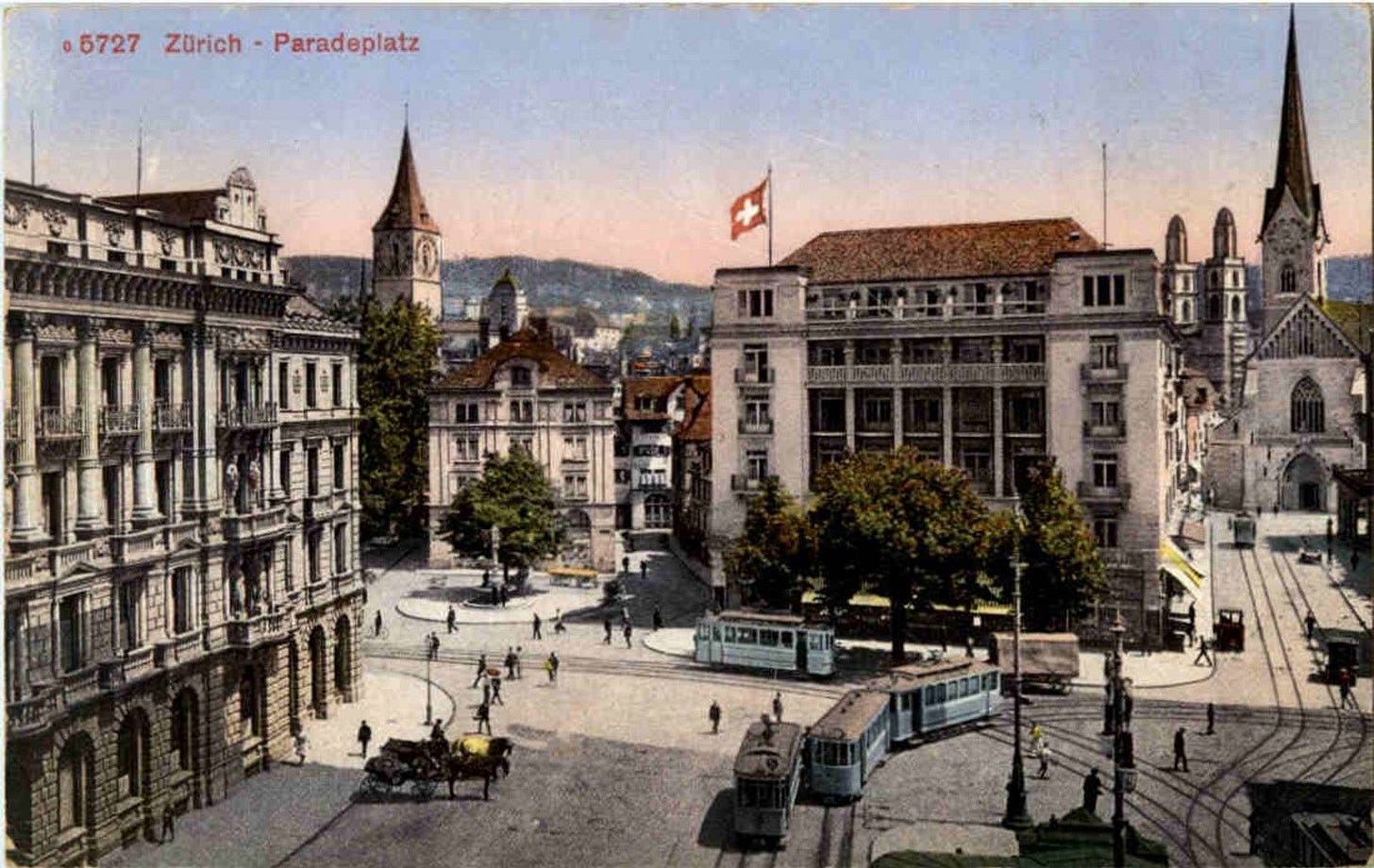

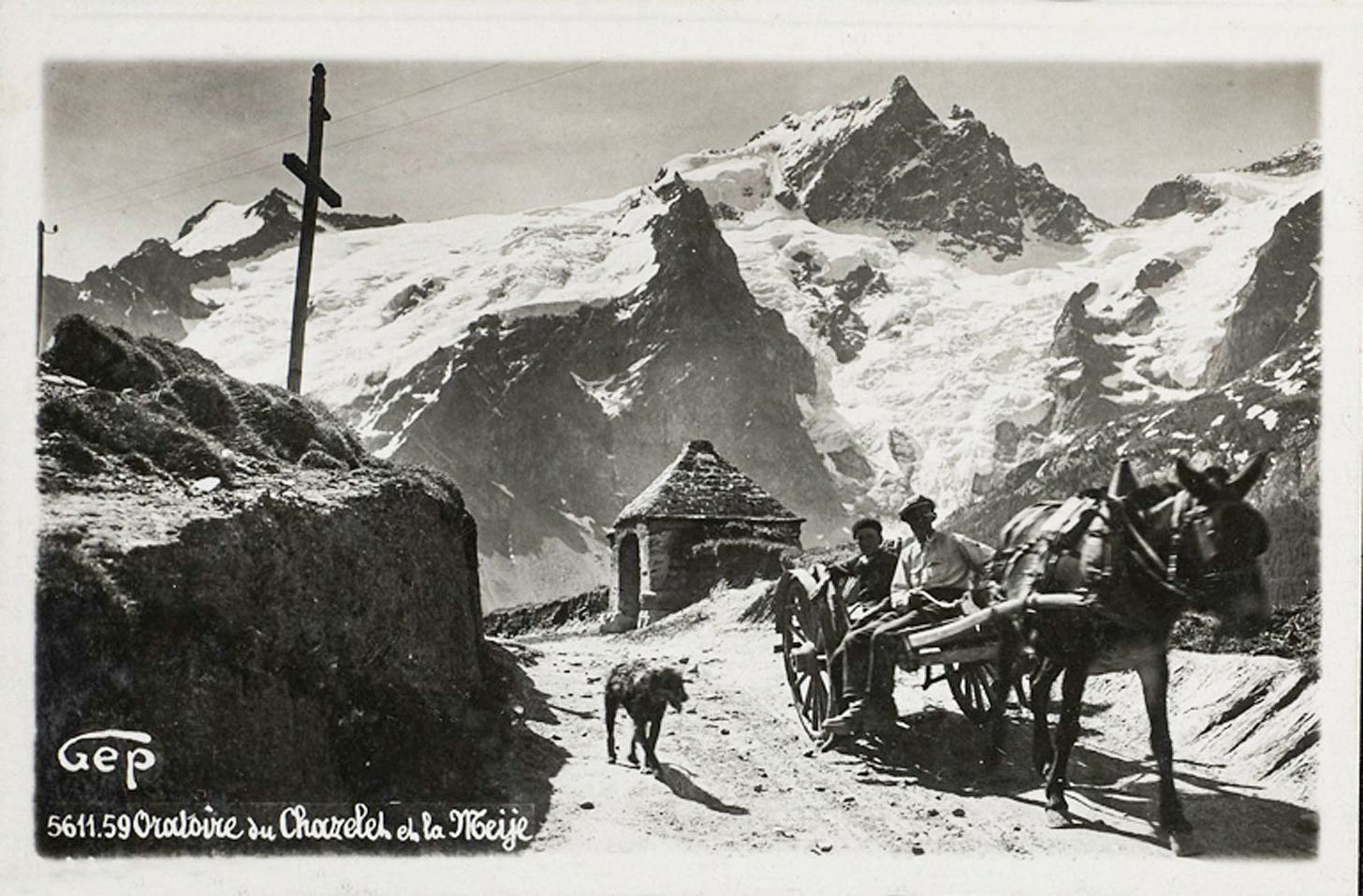

Ensuite, les Alpes dégagent une puissance et des richesses inédites. Nous héritons des grands tournants de l’hydroélectricité, des infrastructures de transport, des tourismes d’élite (au temps du ferré) et enfin de masse (au temps de la voiture).

A chaque étape, les villes sont demeurées maîtresses du jeu alpin, en tant que chefs-lieux politiques, sièges de l’impulsion financière et pôles de concentration démographique.

4/10. La situation de l’Arc alpin ne peut toutefois se comprendre si on se cantonne à ses dynamiques internes.

Pour assurer le fonctionnement désormais normal de cette grande machine, nous sommes dépendants des travailleurs et des sous-sols du vaste monde. En d’autres termes, la puissance économique des Alpes s’arrime à quelque chose de plus large : la mondialisation.

On le voit avec la crise russe. Sans les hydrocarbures venus de l’Est, les factures énergétiques des industries valléennes et des remontées mécaniques sont en train d’exploser. L’existence de certaines entreprises s’en trouve même remise en cause.

En bref, nos appareils productifs alpins sont branchés sur des bassins de main d’œuvre, des flux financiers, des matières-premières, des productions mondialisées et, bien-sûr, des clients venus du monde entier.

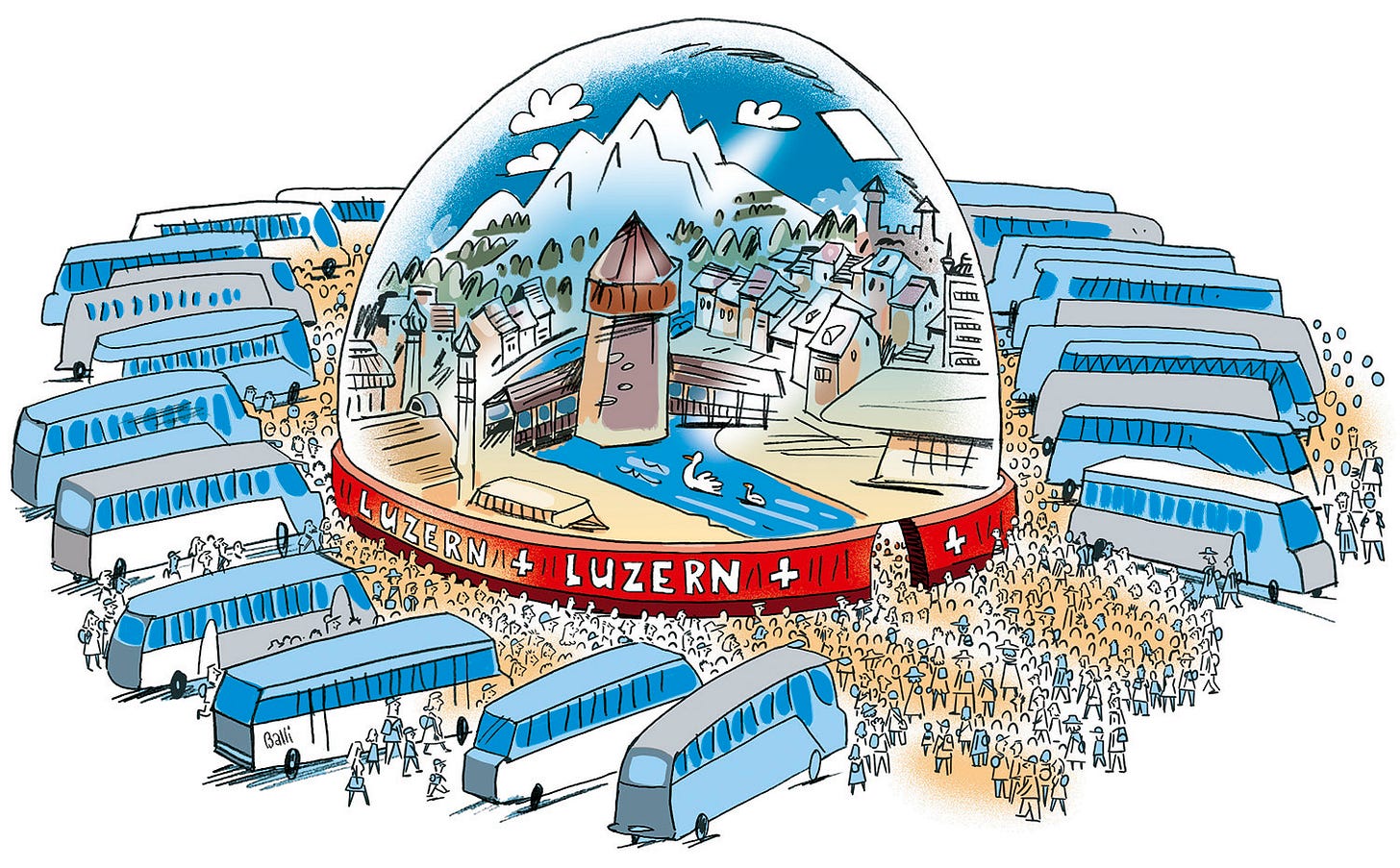

5/10. De là, une évidence. La montagne d’Heidi n’existe pas/plus : les Alpes sont largement urbanisées, régies par une économie capitaliste et puissamment intégrées aux flux de la mondialisation économique.

D’où la diffraction entre la carte-postale touristique et la réalité du terrain.

Les Alpes du XXIe siècle sont un territoire hybride entre, d’une part, un milieu naturel magnifique habité par des populations autochtones à forte identité locale et, d’autre part, un univers mental désormais largement urbain, notamment dans les vallées et les piémonts.

6/10. Ajoutons l’afflux massif des capitaux extérieurs depuis 200 ans. Par exemple, citons l’action de l’Etat aménageur des frontières alpines (étudiées par l’excellent Vincent Arpin) et du tourisme hivernal en France. Evoquons aussi les conglomérats industriels/financiers à l’origine du développement ferroviaire dans les Alpes suisses.

Dernier exemple en date : les remontées mécaniques de Crans-Montana (Valais) ont été rachetées par les Américains de Vail Resorts… au milliardaire tchèque Radovan Vitek basé au Luxembourg.

7/10. Dans les Alpes développées et aménagées, le vieux capitalisme a été relancé par la mondialisation des échanges. Cependant, ce modèle économique a un défaut de cuirasse : son unité comptable est le million, voire la dizaine de millions. L’avant-gardisme des investissements semble lui échapper.

En bref, l’essentiel des fonds privés et publics se concentre sur des acteurs économiques installés, beaucoup moins sur l’innovation technologique de croissance. Or, plus on est installé, plus les investissements représentent des gains marginaux… voire fondent des futurs postes de dépense.

8/10. La politique publique d’investissement/soutien ressemble à l’arrosage de fonds perdus sur de grands postes de dépense qui consolident des positions de rente et dont les gains futurs seront de plus en plus marginaux.

C’est ici qu’on peut situer la question des Jeux Olympiques. Refusés par votation en Valais (ceux de 2026), ils sont passés en France par le jeu de la démocratie dite représentative, aussi bien pour ceux d’été (2024) que d’hiver (2030).

Il est intéressant qu’une des justifications aux candidatures des JO soit celles du développement/entretien d’infrastructures lourdes. Il est significatif aussi que deux des trois derniers organisateurs des JO d’hiver (Russie 2014, Chine 2022) soit les deux anciennes puissances communistes, industrielles dans l’âme.

9/10. A l’échelon local, l’imaginaire des décideurs est parfois empreint d’une pensée économique désuète. A les écouter, la maintien de leur territoire semble conditionnée à l’injection de capitaux dans des infrastructures, fussent-elles cofinancées.

Or, en montagne, les coûts finaux de ce type de projet sont d’autant plus élevés que leur entretien est coûteux. En bref, maintenir beaucoup de capital coûte… beaucoup de capital. Cependant, pour certains, la dette demeure le seul moyen d’amorcer la pompe du profit.

Dans les stations de ski, un autre moyen de garantir des entrées d’argent consiste à lancer des projets coûteux et de les marketer “premium”. Ce type d’entreprise pharaonique permet d’attirer cette fois-ci de grands groupes ou des fonds d’investissement dont l’unité est la dizaine voire la centaine de millions d’euros.

10/10. Je m’arrête ici. Il m’a semblé essentiel de retracer certaines lignes de force du développement économique des Alpes. Bien des choses auraient pu être dites ou nuancées. Ce qui compte, c’est l’énergétique du texte, de l’amener vers quelque chose, de faire réfléchir aux imaginaires collectifs ancrés en nous.

Comme toute œuvre humaine, le développement des Alpes, la puissance transformatrice de la technique lourde et les investissements structurels (en montagne) sont des choses ambiguës.

Sans nul doute que l’auteur de ces lignes ne serait pas là pour conter cette histoire… s’il n’en avait pas bénéficié. Je crois que le progrès en montagne a rendu la vie humaine sans doute plus douce et plus belle. Il nous reste à être digne de celles et ceux qui n’ont pas eu cette opportunité.

En 2024, il est légitime de se demander comment et jusqu’où un modèle économique (qui a porté ses fruits) est capable de changement, d’adaptation et d’innovation, alors que la concurrence mondiale et le réchauffement climatique challengent, pour l’une, le tissu industriel des vallées et, pour l’autre, le tourisme hivernal.

De tout cela, on parlera la fois prochaine, et on essaiera de voir la place de l’innovation dans l’éventail des réponses possibles.

En attendant, portez-vous bien.

Séverin Duc

Analyser, conseiller, communiquer dans les Alpes

CV : www.linkedin.com/in/severin-duc

Mail : severin.duc@backfuture.fr